Text by 白尾芽

9月頭、都内では未だ猛暑が続くなか、松本は日射しこそ強いが、吹き抜ける風はどこか爽やかだ。まつもと市民芸術館でのStepMは、3回目のワークショップ期間を迎えた。今回のゲストは、7月に同館でダンスソロ「いま ここに います」を上演した山田せつ子。StepMを率いる舞踊部門芸術監督・倉田翠の大学時代の恩師であり、コラボレーターでもある。山田による3日間のWSを振り返ってみたい。

*

1日目は、それぞれがどのように踊りはじめたかを共有することから始まった。山田は、かつて自分の身体に向き合う方法を探していた矢先、『現代詩手帖』の特集「肉体と言語」(調べてみると1969年10月号のようである)を読んでダンスに出会い直した経験があるという。その後、舞踏家・笠井叡 [i]による「天使館」の門を叩き、過酷な基礎トレーニングをこなしつつ、武術や神秘主義にも触れた。自分で創作を始めたのは27歳のときだ。「今日からやることは、ほとんどは自分が踊って、自己流で見つけてきたことばかり。私のなかには、いろいろな人からの影響があります」。今回のWSでは、作品を生み出す作家として「時代が持っている重さを、健全に──初々しく、ピュアに──とらえるとはどういうことなのか。どうすれば可能なのか」を考えてみてほしいと山田は言う。

3日間を通して踊る前におこなわれたのが、「体を真空状態にするための手がかり」として山田が55年間続けてきたというヨガの呼吸法をはじめ、さまざまな源泉をもつトレーニングの数々だ。こうしたいわゆる「基礎づくり」は自分の体の内側を見つめる作業のようにも思えるが、その後の即興の探求にも共通していたのは、むしろ体を自分から切り離し、外側から観察する態度だ。しかし、切り離された体は外部の環境とつながり、漂っていってしまうから、それをもう一度自分で捕まえなければいけない。「自分の体が冗談みたいに動くには、どうすればいいのか? どんなリズムがいいのか? 自分の体に驚くことができれば、一歩先にいけます」。「体の声を聞く」のでは遅いのだ。体がすでにしゃべりたがっているのだから、しゃべらせる──それが即興であり、それを可能にすることこそが技術と言えるのだろう。

加えて、WSのなかであまりにも強力なものとして感じられたのが、山田が即興で動く育成者に投げかける指示や問いかけ、あるいはひとり言や歌に近いような何かである。(前提としてStepMのWSは、決まった何かを教わったり、振付を練習したりする場ではない。だから育成者たちが踊るとき、それは基本的には即興ということになる。)動きながらダンスの種を探す彼らを、こつんと小突くように、言葉が投げかけられる。投げかけられた側の体の戸惑い、あるいはさらなる手がかりを与えられたことの喜び、それによって変わる動きの質が、こちらにもはっきりと感じられる。想像するに、思いもよらなかったことを「はい、やってみて」と言われるのは、舞台に慣れた育成者たちにとってもおそろしい経験だろう。しかし山田の言葉はその裏側でまちがいなく、「やってごらん、大丈夫、絶対に自分の体が受け止めてくれる」と、ダンサーたちを勇気づけてもいた。自分の体を信用できないのは、じつは自分だったりもする。でも、その一番こわいところに身を投げ出すことからダンスが始まるのだ、と。

「いま何グラム?」

「速度を上げるということと暴れるということは別です」

「なかったことにしないで、もうやってるから」

「自分の体に負荷をかけていることで感じるリアリティを、手放してみましょうか。もっと頼りないところに行ってみましょうか」

「誰もいませんよ、文句言ってる人」

「人の体をこわがってると自分の体もこわがるよ」

ダンスとは、その動機を自分の内面に探すのではなく、いかに自分の外側に見いだし、体で向かっていくのか、ということである──それがこの3日間のWSを貫くひとつのテーマであったように思う。「他者がいなければ作品は作れません。外側がなくて、内側だけでは〈私〉というものは作動しない。自分のまわりを耕すための動機を、たくさん外から持ってくる必要があります」。

2日目も、基礎的なトレーニングに始まり、立ち上がらずに床で動きながら「いつもと違う感覚」を探すワーク(一気にニュートラルな状態に戻って何事もなかったかのように立つところまで)、そこから「ゆっくり、足音なしで歩く」ワークへと続く。3人それぞれが動きつづけてなんとなくできあがっている場に、どんどん音楽や言葉が投げ込まれていって、何かが起きたり、起きなかったり、うまくいかなかったりもする。しかし、それは決して散漫さに向けられているわけではなく、山田はたびたび「しつこく」「ひとつのことをばかみたいに」粘ってやってみることの重要性を示していた。「自分が何にこだわっているのかを自分に教えてやる」。「歩く」から出発したワークが終わる頃には、愚直に歩くことの実験(櫻井)、およそ人間らしからぬ裏返った人形のような形(女屋)、「関節がねっとりしてくる感じ」の探求(宮)と、それぞれに興味深い素材が生まれていた。「冒険することと、丁寧にやることは矛盾しません。それは冒険の方法を丁寧にするということなんです」。

その後は15分間、それぞれ劇場のロビーなど「外の世界を見る時間」を経て、ソロで即興をする。ロビーが「外の世界」だというのはもちろん一種の比喩なのだが、そこには前述したように、スタジオを踏み出して、自分の外側に踊る動機を探してほしいという山田の意図があった。「外の世界と舞台上の仮の世界のギャップを、通奏低音のように意識しつづけるのが作家なのだと思います」。女屋は山田のコートを小道具として与えられ、揺れたり、擦れたり、空気を含んだりする布に、自分の体をすべり込ませていくような実験を見せた。微妙なジェスチャーや顔の表情を織り交ぜてミニマルな動きを探求しながら、どこか手がかりを見出だせていない様子だった宮には、山田から「深刻になりすぎないで」「どこからだっていいんです。(動いて)自分を励ましてあげて」という声がかけられる。そこからは、動きが動きを生み出すサイクルが回りはじめていたように見えた。「すぐに駄目だと思わないで、やっていることを疑わないで」。それぞれが違う体やアプローチを持ち、何が一番こわいのか、どうすればそこに踏み入れられるのかも違う。山田がその日の最後、3人に投げかけたのは、「あなたは作品を作るうえで、沸点を必要としますか?」──つまり、「どんな作品を作りたいか」ではなく、「作品が生まれてくるためには自分がどんな状態でいる必要があるか」という問いだった。

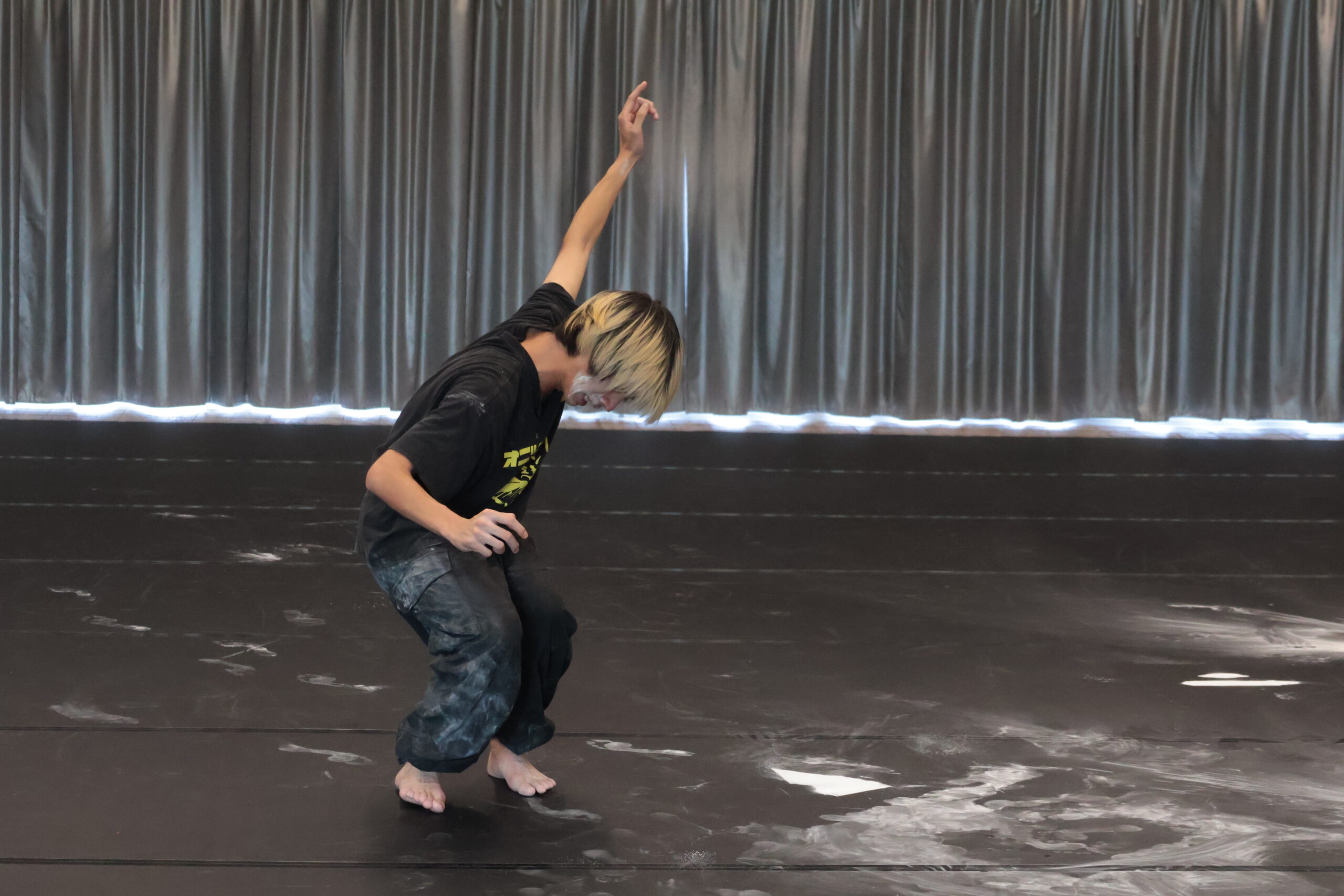

最終日はまず、それぞれがお互いのダンスの面白さを伝えあうところから始まり、呼吸法、足の裏や手のひらを「点で感じる」ワーク、そのまま3人での即興へ。それぞれがこの2日間で得た気づきや面白さを試し、色々な動きや形が重なってはほどけていく自由な時間が流れる。最後の発表は、山田が自作『階(キザハシ)で踊る』で用いた舞台美術のように、それぞれがベビーパウダーで床に図形を描き、そこで踊るというものだ。宮は、じっくりと時間をかけて自分の体を精査する。これまで実験してきた関節の動きや曖昧に指をさすジェスチャーなどがときおり表れ、深く各部位を探求すること、それを舞台に載せることに対して、ひとつの態度が取れているように見えた。ベビーパウダーで丁寧に描いた白線は踏まれないまま、舞台上に残った。歩くことを手がかりに始まった櫻井の即興は、中盤、山田から投げかけられた「(観客の)顔を1個ずつ見て、ちゃんと見て」という言葉によって劇的に変化した。一番近くて一番こわいダンスの「外側」を直視することへの恐れや焦りのようなものが、一瞬のうちに「どこかで、会いましたよね」という発話として噴出し、それが踊りの主題になっていく。激しい動きのなかで粉が舞い(粉も踊るのだ)、粒子を落ち着けるような手足の挙措に収束する、美しいシークエンスができあがった。音楽なしで発表した女屋は、体を掻くような、さするような動きが震えになり、それが体の中を通ってまた手足から発散されていき…と、力の流れを可視化するような踊りを生み出した。服を脱ぎ、床に打ち付け(また粉が舞い)、畳む、という日常の延長にあるような行為からも新たなリズムが見いだされ、それが「ダンスっぽく」動いてしまう体と拮抗しているようにも見えた。

*

こうして、3日間のWSは終了した。最後に個人的な感想を言えば、筆者にとってこの3日間は、ダンス以前に教育とは何かを強く意識させられる時間でもあった。たとえば冒頭、山田の投げかけを「小突く」ようだと書いた。それはダンサーを勇気づけるものであると同時に、ちょっと意地悪にも感じられるような力を秘めていた──つまり決して、優しいものではなかったのだ。指導者(的な立場にある者)がそこまで踏み込むべきなのか、という問題もあるかもしれない。ただ、何かを作りだすときには、「ちょっと強く押してほしい」という思いを誰しも少なからず持っているのかもしれない。その一押しが、包容でも抑圧でもなく、未来に向けてただまっすぐにおこなわれるとき、何かを生み出すための勇気が準備される。そうしてみんなで何かがやって来るのを待つことも、教育と呼びうるのではないか。育成者たちは、9月末にそれぞれの制作の現在地を共有する中間発表の時間を持ち、12月13日・14日に最初の一般公開のショーイングを迎える。これからも続いていく制作プロセスの一部を、作家と観客が共有する良き場となることを願いたい。最後に、山田の著書の一節を引いて、今回のレポートを終える。

「ダンスがやってこようとするときには、小さな絶句が起こり、白い時間が生まれる。これはひとつのサインだ。 絶句の一瞬を通過すると、からだは密度を高め、曖昧に譲り合っていた場所はそれぞれに輪郭を明確にして私の方 にやってくる。ダンスは一瞬未来から、ココに落ちてくる」──山田せつ子『速度ノ花』(五柳書院、2005年)9頁

[i] 1943年生まれ。1960年代に土方巽、大野一雄との親交を深め、舞踏家としての活動を始める。1971年、国分寺に舞踏研究所「天使館」を設立。オイリュトミーの講座・公演も行う。